Hiroshima: Un Monito dal Passato e una Paura del Presente

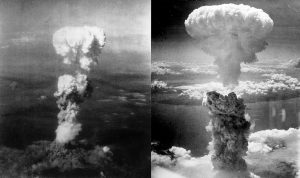

Il 6 agosto 1945 è una data incisa nella memoria collettiva dell’umanità come un simbolo della devastazione e della perdita di umanità che la guerra può infliggere. Quel giorno, alle 8:15 del mattino, un bombardiere americano sganciò la prima bomba atomica utilizzata in guerra sulla città giapponese di Hiroshima. L’esplosione, di una potenza mai vista prima, trasformò la città in un inferno di fuoco e distruzione, uccidendo istantaneamente decine di migliaia di persone e condannandone molte altre a una lenta agonia dovuta alle radiazioni.

La scelta di utilizzare un’arma di distruzione di massa di tale portata segna un punto di svolta nella storia dell’umanità. Non solo per la sua efficacia militare, ma per le implicazioni morali e umane che porta con sé. La bomba atomica su Hiroshima non fu solo un atto di guerra, ma un segnale della perdita di umanità che può verificarsi quando la tecnologia e il potere sono messi al servizio della distruzione indiscriminata.

La decisione di utilizzare la bomba atomica su Hiroshima fu il risultato di una serie complessa di fattori militari, politici e scientifici. Durante la Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti e i loro alleati si trovavano in un conflitto prolungato con il Giappone, che aveva dimostrato una notevole resistenza, nonostante le pesanti perdite subite. Ecco un approfondimento sui motivi principali che portarono il comando americano a questa scelta controversa:

Accelerare la Fine della Guerra: Uno degli obiettivi primari era porre fine alla guerra il più rapidamente possibile. Dopo la resa della Germania a maggio 1945, il Giappone continuava a combattere, e le battaglie nel Pacifico, come quelle di Iwo Jima e Okinawa, avevano dimostrato quanto potesse essere costoso in termini di vite umane un’invasione convenzionale del Giappone. Le stime suggerivano che un’invasione terrestre delle isole giapponesi avrebbe potuto causare centinaia di migliaia di vittime tra le forze alleate e milioni tra i giapponesi. La bomba atomica era vista come un mezzo per forzare una resa incondizionata del Giappone senza ulteriori perdite significative.

Dimostrazione di Potere: La guerra era anche un contesto di rivalità geopolitica emergente tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Dimostrare la potenza devastante della nuova arma nucleare avrebbe non solo costretto il Giappone alla resa, ma avrebbe anche inviato un chiaro messaggio all’Unione Sovietica riguardo alla supremazia militare e tecnologica americana nel dopoguerra.

Giustificazione dell’Investimento: Il Progetto Manhattan, il programma di ricerca e sviluppo che portò alla creazione della bomba atomica, aveva richiesto ingenti investimenti di risorse e capitali. Vi era una pressione politica e militare per giustificare questo enorme sforzo. Utilizzare l’arma in combattimento avrebbe dimostrato la sua efficacia e giustificato l’investimento agli occhi del governo e del pubblico americano.

Valutazioni Morali e Strategiche: Sebbene ci fossero dibattiti interni tra scienziati e militari riguardo all’uso della bomba, la decisione finale fu influenzata dalla percezione che l’uso della bomba avrebbe salvato più vite di quante ne avrebbe distrutte, accelerando la fine della guerra. Tuttavia, questa valutazione era basata su calcoli strategici che non tenevano pienamente conto delle implicazioni umanitarie e morali.

Resistenza del Giappone alla Resa: Nonostante le pesanti sconfitte e i bombardamenti convenzionali, il Giappone non aveva mostrato segnali chiari di voler accettare la resa incondizionata richiesta dagli Alleati. La cultura militare giapponese dell’epoca, fortemente influenzata dal concetto di bushido e dalla lealtà all’imperatore, rendeva improbabile una resa senza una dimostrazione schiacciante della superiorità alleata.

In sintesi, la decisione di utilizzare la bomba atomica su Hiroshima fu il risultato di una convergenza di fattori strategici, politici e militari. Sebbene abbia effettivamente accelerato la fine della guerra, L’uso delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki ha sollevato una serie di questioni etiche e umanitarie che continuano a essere oggetto di dibattito tra storici, filosofi, politici e il pubblico in generale.

Ecco un approfondimento su alcuni dei principali aspetti di questo complesso dibattito:

Perdita di Vite Civili: Una delle critiche principali riguarda l’enorme perdita di vite umane, in gran parte civili, causata dalle bombe. Hiroshima e Nagasaki erano città con una popolazione civile significativa, e le esplosioni causarono la morte immediata di decine di migliaia di persone, seguite da un numero ancora maggiore di morti a causa delle ferite e delle radiazioni. Questo solleva interrogativi sull’accettabilità morale di utilizzare armi di distruzione di massa contro obiettivi civili.

Sofferenza Umana e Conseguenze a Lungo Termine: Le bombe atomiche non solo causarono devastazione immediata, ma portarono anche a sofferenze prolungate a causa delle radiazioni. I sopravvissuti, noti come hibakusha, hanno sofferto per anni di malattie legate alle radiazioni, tra cui cancro e altre condizioni debilitanti. Le implicazioni umanitarie di infliggere tale sofferenza sono state ampiamente discusse, sollevando domande sulla proporzionalità e la necessità dell’azione.

Necessità Militare e Alternativa: Un altro aspetto del dibattito etico si concentra sulla necessità militare dell’uso delle bombe. Alcuni storici e analisti sostengono che il Giappone fosse già vicino alla resa e che altre opzioni, come un blocco navale o una dimostrazione della bomba in un’area disabitata, avrebbero potuto essere esplorate per evitare un tale livello di distruzione. Questa prospettiva mette in discussione se la decisione fosse veramente l’unica opzione per porre fine alla guerra.

Precedente per l’Uso di Armi Nucleari: L’uso delle bombe atomiche ha creato un precedente per l’uso di armi nucleari nei conflitti internazionali. Questo ha portato a un’era di proliferazione nucleare e alla corsa agli armamenti durante la Guerra Fredda, con implicazioni globali per la sicurezza e la stabilità. La questione etica riguarda se fosse giustificato stabilire un tale precedente e quali responsabilità ne derivano per le generazioni future.

Giustificazione Post-facto e Narrazioni Storiche: Dopo la guerra, le narrazioni ufficiali hanno spesso giustificato l’uso delle bombe come necessario per salvare vite alleate e giapponesi, evitando un’invasione terrestre. Tuttavia, questa giustificazione è stata contestata da alcuni storici che suggeriscono che potrebbero esserci stati anche motivi politici, come dimostrare potere all’Unione Sovietica. Questo solleva questioni etiche su come le decisioni militari vengono giustificate e rappresentate nella storia.

Implicazioni Morali e Filosofiche: A livello più astratto, l’uso delle bombe atomiche solleva domande fondamentali sulla moralità della guerra e sull’uso della tecnologia per fini distruttivi. Filosofi e teorici etici hanno discusso se esistano circostanze in cui l’uso di armi di distruzione di massa possa essere moralmente giustificato e come bilanciare il dovere di proteggere le proprie nazioni con il rispetto per la vita umana.

Queste questioni etiche e umanitarie continuano a essere rilevanti nel contesto della politica internazionale e del disarmo nucleare, sottolineando l’importanza di riflettere sulle lezioni del passato per guidare le decisioni future.

Questo evento catastrofico ci costringe a riflettere sulla natura della guerra e sulle sue conseguenze a lungo termine. Le immagini di Hiroshima, con le sue ombre impresse sui muri e i corpi carbonizzati, sono un monito perpetuo degli orrori che l’umanità può infliggere a se stessa. La città, una volta vibrante, fu ridotta a un paesaggio spettrale, e i sopravvissuti, noti come hibakusha, portano ancora oggi le cicatrici fisiche ed emotive di quel giorno.

Nel contesto attuale, la paura di una guerra nucleare sembra riemergere con preoccupante urgenza. Le tensioni geopolitiche e la retorica bellicosa tra le nazioni dotate di arsenali nucleari ci ricordano quanto fragile possa essere la pace. La proliferazione delle armi nucleari e la possibilità che cadano nelle mani sbagliate alimentano un clima di incertezza e terrore che minaccia di riportare il mondo sull’orlo di un conflitto nucleare.

La lezione di Hiroshima deve essere un appello alla ragione e alla diplomazia. È essenziale che la comunità internazionale lavori instancabilmente per il disarmo nucleare e promuova il dialogo come unico strumento per risolvere le dispute. Solo attraverso la cooperazione e la comprensione reciproca possiamo sperare di evitare un futuro in cui le devastazioni di Hiroshima si ripetano.

Commemorare Hiroshima significa anche impegnarsi a non dimenticare mai il costo umano della guerra e a lavorare incessantemente per un mondo in cui le armi nucleari siano solo un ricordo del passato. La memoria delle vittime di Hiroshima ci impone di costruire un futuro di pace, dove la dignità umana sia sempre al centro delle nostre scelte politiche e morali.

Le stime sul numero di persone morte a causa delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki variano, ma si ritiene che le cifre siano estremamente elevate, tenendo conto sia delle morti immediate che di quelle successive a causa delle ferite e delle radiazioni.

Hiroshima: La bomba atomica fu sganciata su Hiroshima il 6 agosto 1945. Si stima che circa 70.000-80.000 persone siano morte immediatamente a causa dell’esplosione e del calore intenso. Entro la fine del 1945, il numero totale di morti, comprese quelle causate dalle ferite e dalle radiazioni, era salito a circa 140.000. Nei decenni successivi, molte altre persone morirono a causa delle malattie legate alle radiazioni, come il cancro.

Nagasaki: La bomba su Nagasaki fu sganciata il 9 agosto 1945. Le morti immediate furono stimate tra 40.000 e 75.000. Entro la fine del 1945, il numero totale di morti era salito a circa 70.000-80.000. Anche in questo caso, molte persone continuarono a soffrire e a morire negli anni successivi a causa degli effetti delle radiazioni.

Queste cifre sono stime basate su ricerche storiche e mediche, e possono variare a seconda delle fonti. Le difficoltà nel conteggio preciso derivano dalla devastazione totale delle città, dalla perdita di documenti e dall’impossibilità di identificare tutte le vittime. Le conseguenze a lungo termine delle radiazioni hanno inoltre complicato ulteriormente il calcolo delle vittime totali. Questi eventi rimangono tra i più devastanti nella storia umana in termini di vite perse in un singolo attacco.